時政要聞

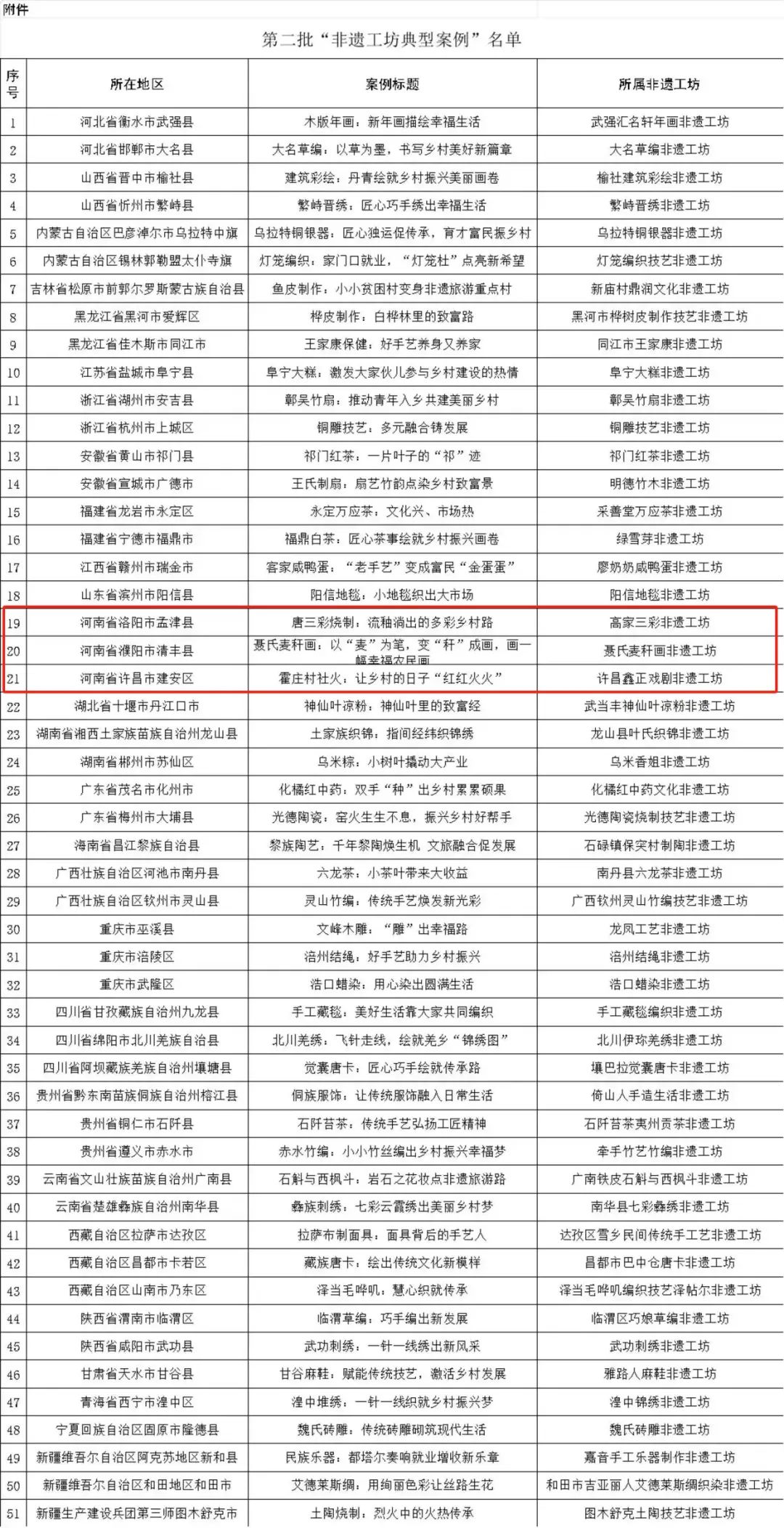

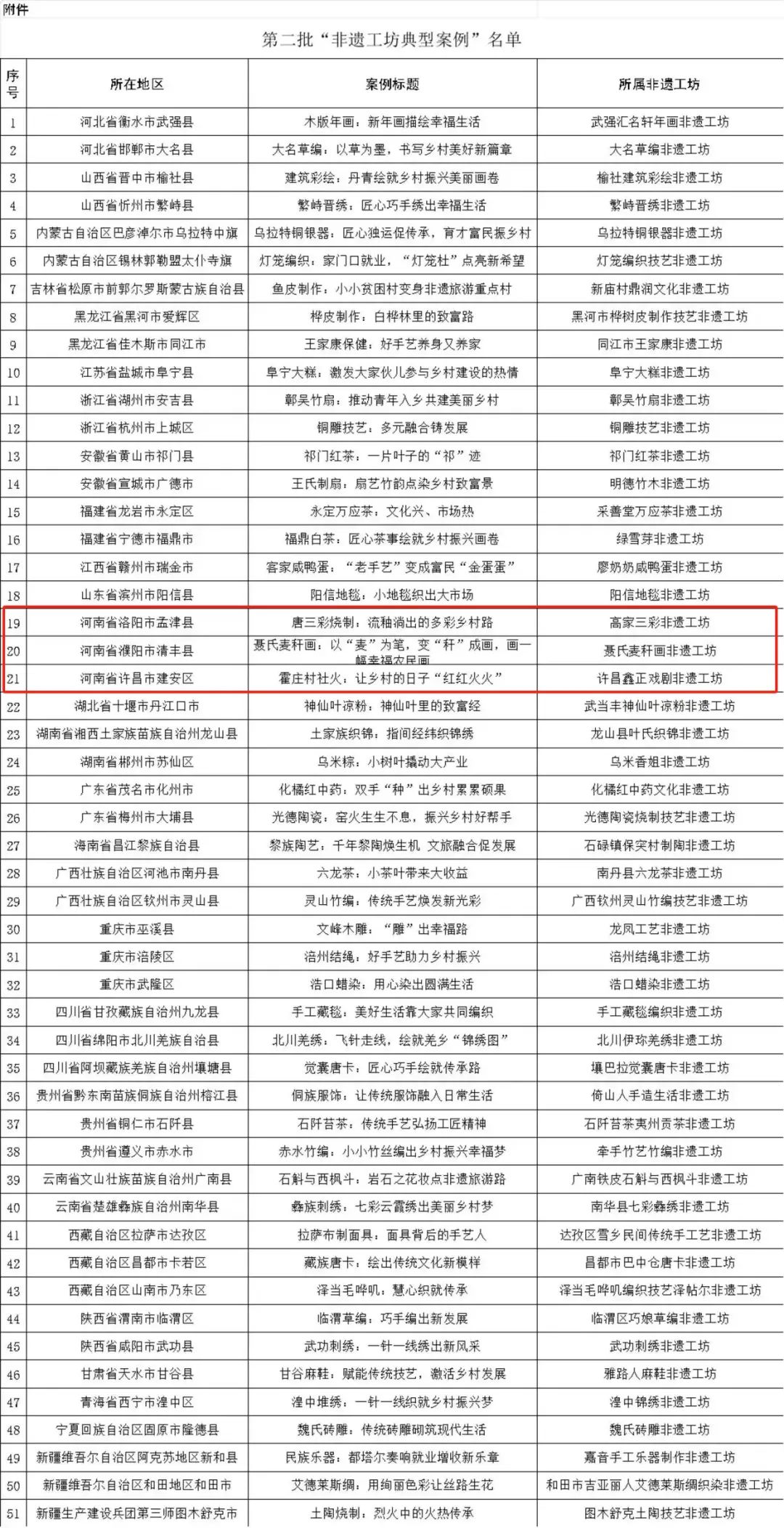

近日,文化和旅游部、人力資源社會保障部、農業農村部公布第二批“非遺工坊典型案例”名單,確定51個典型案例,河南3家入選。截至目前,河南省入選全國非遺工坊典型案例總數已達到8個,與貴州并列全國第一。

第二批“非遺工坊典型案例”名單中,河南省洛陽市孟津區高家三彩非遺工坊、濮陽市清豐縣聶氏麥稈畫非遺工坊、許昌市建安區許昌鑫正戲劇非遺工坊入選。

唐三彩燒制:

流釉淌出的多彩鄉村路

(高水旺、高哲父子)

唐三彩自唐朝時期就已深受人們喜愛,其燒制技藝被評為“國家級非物質文化遺產代表性項目”,而洛陽市孟津區正是洛陽唐三彩的發源地。

在洛陽市孟津區朝陽鎮南石山村的“高家三彩非遺工坊”,項目第六代傳承人高哲介紹,唐三彩燒制技藝在歷史上曾一度失傳,高家三彩經歷了幾代人的傳承,才把這項工藝完全掌握。

高哲的父親高水旺是唐三彩燒制技藝第五代傳承人,作為新一代的傳承人,他將現代潮流創意融入唐三彩制作,研發出卡通版人物俑、十二生肖唐三彩等產品。同時,高哲與漫畫師、網絡游戲公司進行合作,將游戲和漫畫中的人物、動物形象融入文創設計。

這些合作極大地激發了高哲的創作靈感,讓他逐步意識到文創產品還有很廣闊的創新空間,許多事物都能通過創意實現全新呈現。“每個人其實都是傳承人,我們在對別人講述唐三彩的時候,已經成了非遺文化的傳播者。”高哲說。

聶氏麥稈畫:

以“麥”為筆,變“稈”成畫,畫一幅幸福農民畫

(工作中的聶遠征 受訪者供圖)

聶氏麥稈畫始于明宣德年間,濮陽市清豐縣陽邵鄉聶家世代以麥稈為媒,傳承剪貼技藝,至今已有五百余年歷史。

麥稈畫和剪紙、布貼一樣,是一種剪貼藝術。麥稈要經過“熏、蒸、漂、刮、推、燙”等多道工序,由手藝人剪裁和粘貼制成,依靠麥稈本身的光澤、紋彩和質感成畫。

聶遠征在家庭的熏陶下,深耕麥稈畫藝術40余年,如今已成為國家級非物質文化遺產代表性項目“河南清豐麥稈剪貼(即麥稈畫)”的第五代傳承人。提起他這輩子的創作、傳承之路,他表示:“這一生只干這一件事兒。”

聶氏麥稈畫不僅好看,更成為鄉村振興的“金色引擎”。通過試種高稈麥品種,聶遠征帶領村民帶動秸稈回收、手工藝加工全產業鏈,惠及千余名農戶。

為了代代傳承麥稈畫技藝,聶遠征夢想能建一個全面展示麥稈畫技藝的博物館,通過博物館服務文旅產業,逐步將其打造為濮陽當地的文化名片。在吸引外地游客前來參觀的同時,提供體驗學習的機會,通過運營進一步擴大麥稈的使用量,帶動濮陽鄉村的麥稈種植產業。

霍莊村社火:

讓鄉村的日子“紅紅火火”

(許昌鑫正戲劇非遺工坊內)

許昌市建安區靈井鎮霍莊村黨支部書記、村委主任霍軍政是一個戲劇道具制作高手,由于很小的時候便跟隨父親學會了戲劇道具制作,長大后經常遠赴江浙一帶銷售戲劇產品,這樣的經歷為他后來帶領村民共同致富積累了經驗。

返鄉創業后,他帶領村民生產制作戲劇道具,既傳承非遺文化,又推動了扶貧工作、促進村民再就業。

從生產舞龍、舞獅、旱船、花轎、毛驢等社火道具,到制作唐宮夜宴、洛神水賦的服裝、戲劇道具,霍莊村這個只有2300余人口的村莊,如今有幾十上百戶村民從事社火和戲劇產品的生產與銷售。

“此次入選對我而言也是莫大的鼓舞,以后我們會持續豐富產品種類,帶動全村產業規模升級,傳承非遺文化,讓這一生產模式惠及更多村民。”霍軍政說。

|

|

|

|

||||

| 焦作網免責聲明: | ||||||||

|

||||||||

近日,文化和旅游部、人力資源社會保障部、農業農村部公布第二批“非遺工坊典型案例”名單,確定51個典型案例,河南3家入選。截至目前,河南省入選全國非遺工坊典型案例總數已達到8個,與貴州并列全國第一。

第二批“非遺工坊典型案例”名單中,河南省洛陽市孟津區高家三彩非遺工坊、濮陽市清豐縣聶氏麥稈畫非遺工坊、許昌市建安區許昌鑫正戲劇非遺工坊入選。

唐三彩燒制:

流釉淌出的多彩鄉村路

(高水旺、高哲父子)

唐三彩自唐朝時期就已深受人們喜愛,其燒制技藝被評為“國家級非物質文化遺產代表性項目”,而洛陽市孟津區正是洛陽唐三彩的發源地。

在洛陽市孟津區朝陽鎮南石山村的“高家三彩非遺工坊”,項目第六代傳承人高哲介紹,唐三彩燒制技藝在歷史上曾一度失傳,高家三彩經歷了幾代人的傳承,才把這項工藝完全掌握。

高哲的父親高水旺是唐三彩燒制技藝第五代傳承人,作為新一代的傳承人,他將現代潮流創意融入唐三彩制作,研發出卡通版人物俑、十二生肖唐三彩等產品。同時,高哲與漫畫師、網絡游戲公司進行合作,將游戲和漫畫中的人物、動物形象融入文創設計。

這些合作極大地激發了高哲的創作靈感,讓他逐步意識到文創產品還有很廣闊的創新空間,許多事物都能通過創意實現全新呈現。“每個人其實都是傳承人,我們在對別人講述唐三彩的時候,已經成了非遺文化的傳播者。”高哲說。

聶氏麥稈畫:

以“麥”為筆,變“稈”成畫,畫一幅幸福農民畫

(工作中的聶遠征 受訪者供圖)

聶氏麥稈畫始于明宣德年間,濮陽市清豐縣陽邵鄉聶家世代以麥稈為媒,傳承剪貼技藝,至今已有五百余年歷史。

麥稈畫和剪紙、布貼一樣,是一種剪貼藝術。麥稈要經過“熏、蒸、漂、刮、推、燙”等多道工序,由手藝人剪裁和粘貼制成,依靠麥稈本身的光澤、紋彩和質感成畫。

聶遠征在家庭的熏陶下,深耕麥稈畫藝術40余年,如今已成為國家級非物質文化遺產代表性項目“河南清豐麥稈剪貼(即麥稈畫)”的第五代傳承人。提起他這輩子的創作、傳承之路,他表示:“這一生只干這一件事兒。”

聶氏麥稈畫不僅好看,更成為鄉村振興的“金色引擎”。通過試種高稈麥品種,聶遠征帶領村民帶動秸稈回收、手工藝加工全產業鏈,惠及千余名農戶。

為了代代傳承麥稈畫技藝,聶遠征夢想能建一個全面展示麥稈畫技藝的博物館,通過博物館服務文旅產業,逐步將其打造為濮陽當地的文化名片。在吸引外地游客前來參觀的同時,提供體驗學習的機會,通過運營進一步擴大麥稈的使用量,帶動濮陽鄉村的麥稈種植產業。

霍莊村社火:

讓鄉村的日子“紅紅火火”

(許昌鑫正戲劇非遺工坊內)

許昌市建安區靈井鎮霍莊村黨支部書記、村委主任霍軍政是一個戲劇道具制作高手,由于很小的時候便跟隨父親學會了戲劇道具制作,長大后經常遠赴江浙一帶銷售戲劇產品,這樣的經歷為他后來帶領村民共同致富積累了經驗。

返鄉創業后,他帶領村民生產制作戲劇道具,既傳承非遺文化,又推動了扶貧工作、促進村民再就業。

從生產舞龍、舞獅、旱船、花轎、毛驢等社火道具,到制作唐宮夜宴、洛神水賦的服裝、戲劇道具,霍莊村這個只有2300余人口的村莊,如今有幾十上百戶村民從事社火和戲劇產品的生產與銷售。

“此次入選對我而言也是莫大的鼓舞,以后我們會持續豐富產品種類,帶動全村產業規模升級,傳承非遺文化,讓這一生產模式惠及更多村民。”霍軍政說。

|

||||

| 焦作網免責聲明: | ||||||||

|

||||||||

|

|